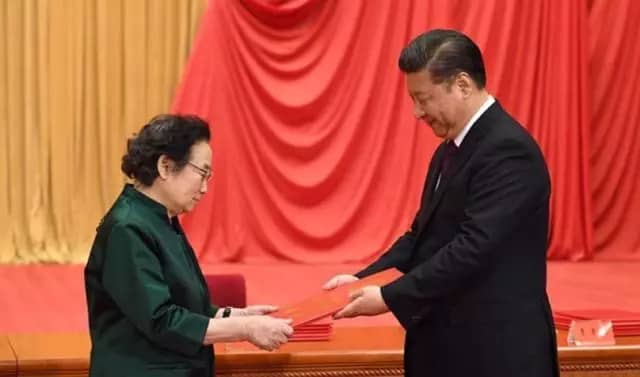

2016年度國家科學技術獎勵大會2017年1月9日上午在人民大會堂舉行,中國中醫科學院首席研究員屠呦呦獲國家最高科學技術獎,成為國家最高科學技術獎設立以來,首個獲獎的女科學家。她的突出貢獻是創制新型抗瘧藥—青蒿素和雙氫青蒿素。世界上約有2.5億人感染瘧疾,將近100萬人因感染瘧原蟲而死亡,如果沒有屠呦呦發現的青蒿素,2.5億瘧疾感染者中將有更多的人無法幸存下來。據世衛組織《2015年世界瘧疾報告》,由于采取包括ACT治療在內的有效防治措施,2000—2015年間全球的瘧疾發病率、死亡率分別下降37%和60%,挽救了約590萬名兒童的生命。因為這一突出貢獻,2015年10月,屠呦呦被授予諾貝爾生理學或醫學獎。

屠呦呦獲最高科學技術獎

水泥作為基礎材料產業,為國民經濟建設和國防建設做出了巨大貢獻。在此,我們向所有奮戰在水泥科研最前沿的專家們致敬。2016年與水泥工業相關的獲獎項目有哪些呢?現盤點如下:

|

2016年度國家技術發明獎 二等獎 |

|||

|

編號 |

項目名稱 |

主要完成人及單位 |

推薦單位 |

|

F-307-2-01 |

水泥基壓電復合監測材料與器件成套制備技術及在混凝土工程應用 |

程新,黃世峰,徐東宇,徐躍勝,王蕾,秦磊,濟南大學 |

中國建筑材料聯合會 |

|

2016年度國家科學技術進步獎 二等獎 |

|||

|

編號 |

項目名稱 |

主要完成人及單位 |

推薦單位 |

|

J-214-2-02 |

水泥窯高效生態化協同處置固體廢棄物成套技術與應用 |

李葉青,胡曙光,王煥忠,王加軍,胡貞武,謝峻林,黃曉理,張江,陶守寶,張瑞 華新水泥股份有限公司 武漢理工大學 |

中國建筑材料聯合會 |

職稱評審體制不健全

因為沒有博士學位、留洋背景和院士頭銜,屠呦呦被戲稱為“三無”科學家。無博士學位和留洋背景是“文革”前的歷史環境所致,落選院士則值得探究。據了解,前些年屠呦呦曾幾次被提名參評院士,但均未當選。由于我國職稱評審體制的不健全,導致一部分沽名釣譽,無真才實學者,無杰出貢獻者卻能平步青云,坐享其成,而克勤克儉,兢兢業業的類似屠喲喲這樣的科學家,卻在評審中屢屢落選。

有網友爆料,四川大學副校長魏于全、中國農大原校長石元春、哈爾濱醫科大學校長楊寶峰,曾因涉嫌學術造假而屢遭檢舉、質疑,卻依然穩坐院士的寶座;還有相當比例的政府高官和企業高管,憑借雄厚的資金贊助,以錢換名,順風順水地當上了院士,風光于政、學、商諸界。

我國院士評選是否客觀、公正,不僅事關院士群體自身的尊嚴和公信力,更影響著廣大科技人員的努力方向和工作熱情,甚至海外留學人員的來去選擇。像屠喲喲這樣做出重大科學貢獻而落選院士,在國內得不到應有的榮耀,卻要在被國際認可后方來補救,中國的這種職稱評審體制值得國人深思。

國人急功近利 浮躁成風

2015年,85歲的屠喲喲獲得的諾貝爾獎的獎金46萬美元,合當時人民幣大約276萬人民幣。彼時,明星黃曉民正在婚禮進行中,他的婚禮花費2億元,與屠喲喲的諾貝爾獎金相比,高出近100倍。當時,網絡上針對這兩件事的言論鋪天蓋地,有人評價說,“屠喲喲一生努力不敵黃曉明一場做秀”。

一位是獲得諾貝爾獎,至今在北京只能買半個客廳的科學家。一位是豪宅廣廈吃喝不愁,辦一場婚禮幾乎癱瘓上海兩座機場的年輕演員。2個億的婚禮花費和科學家辛苦一輩子連半個客廳都買不到。這種信息讓任何一位有良知的看客都無比心酸。也許,我們可以把默默無聞的科學家說得多么脫俗不思金錢,但是,任何人的本性之初都想為自己爭取更好的生活條件。

屠呦呦窮其一生所獲報酬竟然不如一位戲子一場演出的收入。這種巨大的反差與價值觀的扭曲,進一步的放大了社會存在的拜金主義、利己主義、安逸享樂奢靡的思想毒瘤。這種思想毒瘤迫使新一代人急功近利、浮躁成風,扭曲了他們的價值觀。

諸葛亮《誡子書》:淫慢則不能勵精,險躁則不能治性。急功近利、浮躁是幸福、快樂和成功的最大敵人,是一種沖動性、情緒性、盲動性相交織的負面心理表現。急功近利、浮躁讓人心神不寧,焦躁不安,盲目冒險。急功近利、浮躁,崇尚明星的歪風早已感染了多少青少年,還有多少人愿意終生默默無聞,數十年如一日地做枯燥無味的科研,過寒酸簡陋的生活?許多少年兒童的理想就是長大后做明星,奢華風光,很少有人愿做科學家,因為在他們的眼里,類似屠喲喲這樣的科學家無名無利,清貧寒酸。如果社會讓這種風氣裹挾任憑民眾在娛樂致死中狂歡,我們靠什么去實現振興中華的夢想。

應試教育扼殺了青少年的創造力與想象力 少年強則國強

近一千年內,中國再沒有出現任何重大科技發明創造。而同時,西方國家卻不斷有新發明、新發現涌現。蒸汽機,火車,汽車,電報,電話,發電機,無線電,電影,電視,衛星,電腦,GPS,網絡,手機等等,這些新發明的事物中,幾乎都沒有一件是中國人的。除了這些科學技術的發明,西方人在科學理論的發現上也碩果累累。如萬有引力定律,微積分,元素周期表,能量守恒,進化論,相對論等,除了一些如楊振寧,李政道,丁肇中,李遠哲,朱棣文等諾貝爾獎獲得者,很少能見到中國人名字。

有人歸咎為中國的教育誤了幾代人。雖然科舉考試已經廢除了100多年了,但我們并沒有走出“十年寒窗苦讀,一朝金榜題名”的思維。中國人對考試的重視與對分數的追求的熱度從來就沒有絲毫減弱過,而且常常以此為傲。但這種教育過分強調掌握已有的知識,而不是引導與激勵學生去研究新事物,發明新技術,創造新理論。太強調記憶的教育方法扼殺孩子的創造力與想象力,無數的高考狀元后來并沒有大的作為;曾經在全中國引起極大轟動的“科大少年班”的孩子們,至今并沒有幾個做出較大的成就。